[그래프] SNS 이용률 변화

아래 KISDI 자료를 플러리시 위에 펼쳐봤습니다. 전체적인 추이를 확인해보기 위함이었는데요. 보시면 알겠지만, 대세 하락에 접어든 서비스가 반등에 성공한 케이스는 적어도 9년 안에는 없어 보입니다. 저는 "대세 하락"을 3년 동안 동일 추이를 나타내는 경향성으로 정의했습니다. 이 측면에서 보면, 1) 페이스북은 올해가 기점이 될 듯합니다. 올해 kisdi 조사에서 1순위 이용률이 29.

불확정성과 Post-Truth

과학계의 불확정성과 저널리즘계의 탈진실은 묘하게 오버랩된다. 두 개념은 연결돼 있기에 닮을 수밖에 없다. 셔드슨의 ‘뉴스의 발견'에서 확인할 수 있었다시피, 저널리즘은 1930년대 프로파간다의 혼란기를 거쳐 객관주의 윤리와 과학주의적 방법론를 내재화했다.

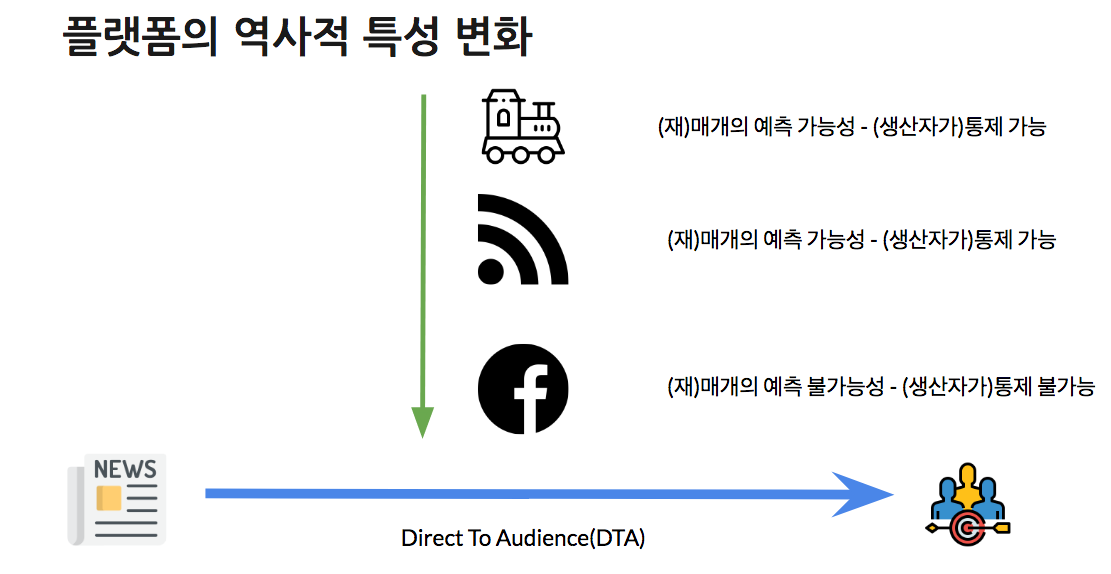

역사적 플랫폼의 속성 변화와 제어 위기

플랫폼의 성격이 달라졌고 (재)매개자 권력이 확장됨. 이 과정에서 언론사의 독자 통제성은 약화됨. (콘트롤 레볼루션도 대략 이런 맥락의 얘기였던 것으로 기억)

뉴욕타임스의 대선 후보 지지 선언 절차의 투명성 개선

뉴욕타임스는 올해부터 대선 후보 지지 선언 시 절차의 투명성을 강화하기로 발표했습니다. 절차는 다음과 같습니다.

페이스북이 2020년 대선 앞두고 misinformation과 싸우는 방식

원문 : Helping to Protect the 2020 US Elections(2019.10.21) 페이스북이 2020년 미국대선을 앞두고 misinformation과의 전쟁을 선포하네요. 다양한 정책적/기술적 조치가 발표가 됐습니다. 이 가운데 눈길을 끄는 건 팩트체커에 의해 false라 판정난 정보나 기사는 아예 화면에서 ‘misinformation’이라고 표시되는 점입니다. 물론 근거도 제시되고요. (claimreview랑 상관없이 IFCN 가입 팩트체크 기관들의

부산일보 네이버 편집판 전략에 대한 생각과 반론

“우리나라는 포털과 모바일을 통한 뉴스 유통 비중이 월등히 높다. 이 같은 뉴스 유통시장의 특성을 감안할 때 현재와 같은 네이버의 지역 매체 배제는 디지털 뉴스 시장에서 지역의 목소리를 틀어막고 서울의 여론만 확대재생산하는 결과를 낳는다. 지역 매체에게는 디지털 공론장에서의 도편추방이나 다름없다.”(2019년 3월, 한국지방신문협회 공동성명서 일부)1) 부산일보 등 지역신문의 네이버를 통한

워싱턴포스트의 'Zeus Prime'과 언론 양극화

원문 : Washington Post builds ad network for publishers to take on Big Tech 흥미로운 볼거리입니다. 간단히 내용을 소개하면, 워싱턴포스트가 ‘Zeus Prime’이라는 자동광고상품을 개발해 출시를 했습니다. 자사만을 위한 상품은 아니고요, 언론사들과 광고 네트워크를 묶어서 출범을 시킨다고 합니다. 리얼타임 비딩 스타일의 기술 기반 광고 상품입니다. 플랫폼 기업들과 기술 기반의

![[그래프] SNS 이용률 변화](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.mediagotosa/2020/01/-----------2020-01-29------10.14.16.png)

![[뉴스의 사회학] 셔드슨이 말하는 저널리즘](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.mediagotosa/2021/04/news-social--1.jpeg)