ESPN+폭스+워너 브라더스 합작한 '스포츠 스트리밍' 나온다

이성규 에디터의 노트 스포츠 버티컬 스트리밍 서비스의 탄생이라고 해야 할까요? 워낙 거대한 기업들이 손을 잡고 합작 기업일 설립하기로 해서인지 주목도 많이 받는 것 같습니다. 우리나라로 따지면 KBS N Sports, SBS 스포츠, 스포티비 이렇게 손을 잡아 조인트 벤처를 설립하는 것과 비슷하다고 해야 할까요? 케이블은 스트리밍으로 다 넘어오는 흐름이네요. 어제 세마포 시그널

포털 뉴스의 쇠퇴 - AI로 쉬워지는 뉴스 포털 구축

💡포털 뉴스의 쇠퇴 시리즈 (1) 낡은 '뉴스 포털 시대'가 저물고 있다, 정말로 (2) AI로 쉬워지는 뉴스 포털 구축(3) AI가 뉴스 포털의 장벽을 낮추다시그널(Signal). 2월 6일, 미디어 스타트업 세마포(Semafor)가 소개한 흥미로운 기능입니다. 일종의 뉴스 애그리게이터 모델입니다. 우리로 따지면 특정 토픽을 중심으로 여러 뉴스를 모아서 보여주는 뉴스 포털인

[브리핑] 지역 뉴스레터 미디어가 130억 달러 투자 유치 성공

미디어 에디터 이성규의 노트 : 로컬 기반 뉴스레터 미디어 '6AM City'는 액시오스 로컬과 함께 유망한 로컬 뉴스 스타트업으로 손꼽혀 왔습니다. 요즘처럼 투자 혹한기에 뉴스레터 미디어, 그것도 지역 뉴스레터 미디어가 1000만 달러에 달하는 투자를 유치한 것은 여러 모로 주목할 만한 가치가 있습니다. '뉴스 사막화'라는 최악의 배경 조건을 뚫고 성사된 투자이기 때문입니다. 성장성을

[브리핑] Politico 새로운 디자인, AI 시대를 준비하다

에디터 노트 : 검색최적화에 이어 생성AI 최적화(AIO)라는 용어가 등장한 지 조금 됐습니다. 하지만 이러한 기법이 실제 언론사의 웹사이트 전략으로 수용된 건 드문 일이었습니다. 정치 전문 미디어로 불리는 악셀 슈프링어 산하의 폴리티코가 AIO를 본격화하기 위한 웹사이트 개편을 추진했습니다. AI 데이터를 둘러싼 저작권 논쟁이 한창인 이때 AIO를 통해 생성AI 검색 친화적인

미 대학언론, 지역 신문 인수로 보도 역량 강화

아이오와대 학생 기자들, 현장 경험 위해 지역 주간지 인수아이오와 대학의 독립 학생 신문인 데일리 아이오완이 주 내 두 주간지를 인수하며 학생 기자들에게 현장 경험을 제공한다. • 왜 중요하냐면 : 이번 인수는 학생 기자들에게 직접적인 보도 경험과 함께 전문성을 쌓을 수 있는 특별한 기회를 마련해준다. 아이오와 대학교 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학교가 운영을

마크 톰슨이 공개한 'CNN의 미래' 전략

취임 100일만에 CNN 미래 전략의 큰 얼개를 공개

낡은 '뉴스 포털 시대'가 저물고 있다, 정말로

인스타그램 창업자들이 개발한 뉴스 포털(애그리게이터) '아티팩트'(Artifact)가 문을 닫았습니다. 발표 직전까지 저는 아티팩트에 외부 뉴스를 공유하고 피드백을 받기 위해 애썼습니다. 비록 국내 사용자들이 많지는 않았지만 뉴스를 공유하는 용도로는 사용성이 탁월하다고 생각을 했습니다. 심지어 AI를 통한 뉴스 구조 맞춤화 서비스에 탄복을 하기도 했죠. 그만큼 잘 만들어진 뉴스 포털 중

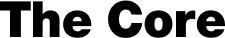

오픈AI 상대 소송문에 담긴 NYT의 특별한 공략법 5가지

뉴욕타임스 소송문을 구체적으로 분석해 보고, 이것이 네이버 등을 상대로 소송을 검토할 때 참고할 만한 것이 있는지 알려드리고자 합니다

[번역] NYT 소송 관련 오픈AI의 공식 반박문

저작권 위반 고소당한 오픈AI, 반박문으로 해명 아래는 현지 시각 1월8일에 공개된 오픈AI의 공식 반박문을 번역한 것입니다. 알려졌다시피 뉴욕타임스는 2023년 12월27일 오픈AI를 저작권 및 상표권 위반으로 고소를 했습니다. 69페이지에 달하는 장문의 소송문서도 공개했습니다.(소송문 번역 문서 참고) 치밀하고 다양한 사례들이 열거돼 있었기에 오픈AI 등이 대응하기가 만만하지 않다는 의견이 제기되기도 했습니다. 이런

[이성규가 읽은 글] AI 기업들, 뉴스 콘텐츠 라이센싱 비용 공개 등

'이성규가 읽은 글' 코너는 이성규 더코어 미디어 에디터가 전세계 뉴스 미디어의 동향을 파악하기 위해 읽은 글들을 요약해서 제공하는 코너입니다. 이성규 에디터(저)는 읽은 글의 목록을 제공하고 기사의 요약 및 문체 변경은 블루닷AI-오웰을 활용합니다. 블루닷AI가 재작성한 글에는 오류가 포함될 수 있으나 이를 이성규 에디터가 감수하여 발행합니다. 다만 당분간 실험적으로 운영될

![[브리핑] 디지털 구독 성장의 둔화 원인](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.thecore/2024/02/m7y563_202402140426.jpeg)

![[브리핑] 지역 뉴스레터 미디어가 130억 달러 투자 유치 성공](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.thecore/2024/02/qd3k74_스크린샷_2024-02-06_오후_6.40.45.png)

![[브리핑] Politico 새로운 디자인, AI 시대를 준비하다](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.thecore/2024/02/51jfmj_politico-mockup-desktop-and-mobile.webp)

![[번역] NYT 소송 관련 오픈AI의 공식 반박문](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.thecore/2024/01/9au0xy_스크린샷_2024-01-09_오후_1.02.35.png)

![[이성규가 읽은 글] AI 기업들, 뉴스 콘텐츠 라이센싱 비용 공개 등](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.thecore/2024/01/ibdvyt_스크린샷_2024-01-06_오후_12.19.21.png)