성공적인 뉴스레터 미디어를 론칭시키는 4단계

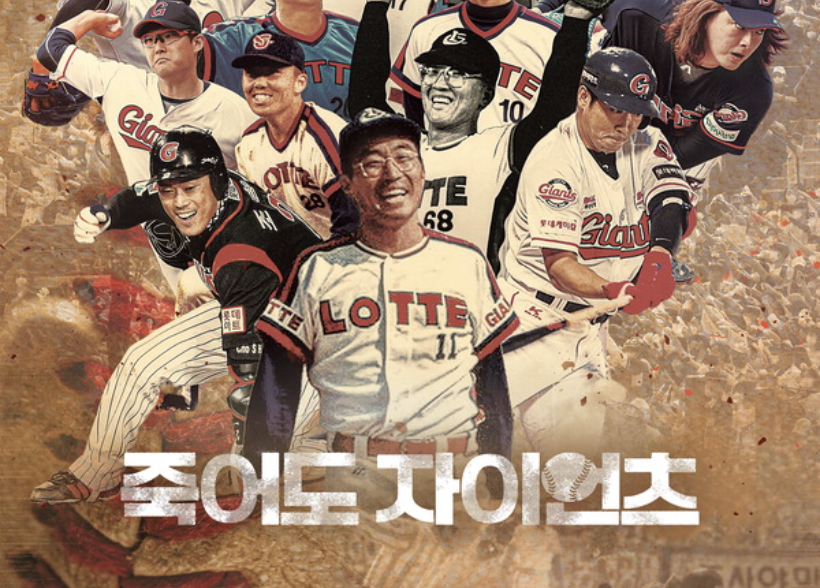

뉴스레터의 붐은 꺼지고 있지만, 뉴스레터라는 미디어의 가치가 완전히 땅바닥으로 추락한 것은 아닙니다. 뉴스레터만큼 버티컬 뉴스 브랜드를 만들어내는데 수월한 수단도 많지 않습니다. 여전히 국내외 다수의 언론사들은 뉴스레터를 통해서 새로운 실험을 시도하고, 새로운 브랜드를 론칭하는데 거리낌이 없습니다. 어쩌면 자연스러운 흐름이기도 할 겁니다. 뉴스레터의 붐이 꺼졌다는 건, 앞으로의 뉴스레터 기반 뉴스 브랜드를 론칭할

복스(Vox)의 틱톡 전략에서 배우는 플랫폼 대응 전략

사실상 유니콘 반열에 오른 Vox Media는 다양한 플랫폼을 활용해 자체 수익을 창출하는 방식으로 유명합니다. 특히 다양한 자체 플랫폼을 개발하며 빅테크 플랫폼에 대응하는 전략으로도 널리 알려져 있습니다. Chorus(CMS+애널리틱스), Concert(프로그래머틱 광고) 등은 빅테크와 직접 경쟁하는 제품군으로 플랫폼과의 적절한 거리두기를 통해 자체 비즈니스의 독립성을 키워가고도 있습니다. 뿐만 아니라 'Explained'를 통해

[기고] 저널리즘의 신뢰 회복을 위한 뉴스 포맷의 혁신

💡언론중재위원회가 발간하는 웹진 '언론사람' 2022년 11월호에 기고한 글입니다. 스테이블 디퓨전과 같은 이미지 생성 AI가 중소규모 언론사들에게 어떤 도움이 될 수 있을지를 예상해 봤습니다. 그 상상을 영상 생성 AI로 확장하면 또 다른 가능성을 짐작해 볼 수 있지 않을까 합니다. - 이성규 더코어 미디어 에디터저널리즘이 직면한 ‘신뢰 문제’를 해결하는 방법은 여럿

미디어 브리핑 : FT의 디지털 전환 전략과 마스토돈 급부상 등

미디어 비즈니스FT가 공개한 디지털 전환의 3단계 ✅ 뉴스 : 파이낸셜타임스. 대표적인 영국의 구독 기반 경제전문 신문입니다. 뉴욕타임스와 같은 미국 언론의 성공 사례에 묻혀있긴 하지만 그들 나름대로 디지털 전환의 목표치를 차근차근 달성해내고 있었습니다. 상대적으로 주목을 덜 받았다고 할 수 있을 겁니다. 파이낸셜타임스의 자회사라고 할까요? FT Strategies의 Tara Lajumoke 총괄 전문가 최근 저널리즘UK의 팟캐스트에

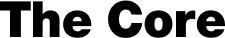

영화로 진출하는 신문사와 잡지 : 국제신문과 디애틀랜틱

News : 지역 신문사 기자가 연출한 '죽어도 자이언츠' 개봉 '죽어도 자이언츠'. 부산의 지역언론사 국제신문 이동윤 기자가 연출한 다큐멘터리입니다. 10월27일 개봉했으니 이제 딱 하루가 지났네요. 네이버 영화 정보를 보면, 현재까지 누적 관객수가 1366명이라고 합니다. 다시 강조 드리지만 '죽어도 자이언츠'는 지역신문사인 국제신문이 롯데 자이언츠 40년 역사를 조명하기 위해 제작된 108분짜리 다큐멘터리입니다. 서울과 부산

[번역] 기자들의 시간과 돈을 절약해주는 9가지 AI 툴

💡아래는 유럽의 The Fix Media, Bohuslav Romanenko 기자가 소개한 글을 번역한 것입니다. AI를 기자들이 직접 무료로 활용하고 경험해 볼 수 있는 툴들을 다루고 있기에 여기에도 공유를 합니다. 대부분의 비한국어권 사용자를 위한 도구들에게 당장 활용할 만한 것은 많지 않습니다. 이미지 생성 도구 정도가 전부일 겁니다. 그럼에도 AI 기술들이 실제로 기자들에게 어떻게

전망 : 뉴스레터 붐이 끝난 자리, 무엇으로 메워질까

역사 : 뉴스레터와 신문의 관계와 대체손편지 형태의 뉴스레터. 잠시 역사 얘기를 해볼까요? 시계를 1600년 대로 돌려 보겠습니다. 당시는 손으로 작성한 뉴스레터와 신문이 공존하던 시기였습니다. 뉴스레터는 지금처럼 일종의 큐레이션 모델이었죠. 어느 정도 개인화된 특성도 갖추고 있었습니다. 일주일에 2~3차례 발행되는 제품이 많았고요. 그래서 신문보다는 더 비쌌습니다. 다시 강조하지만 뉴스레터와 신문은 서로

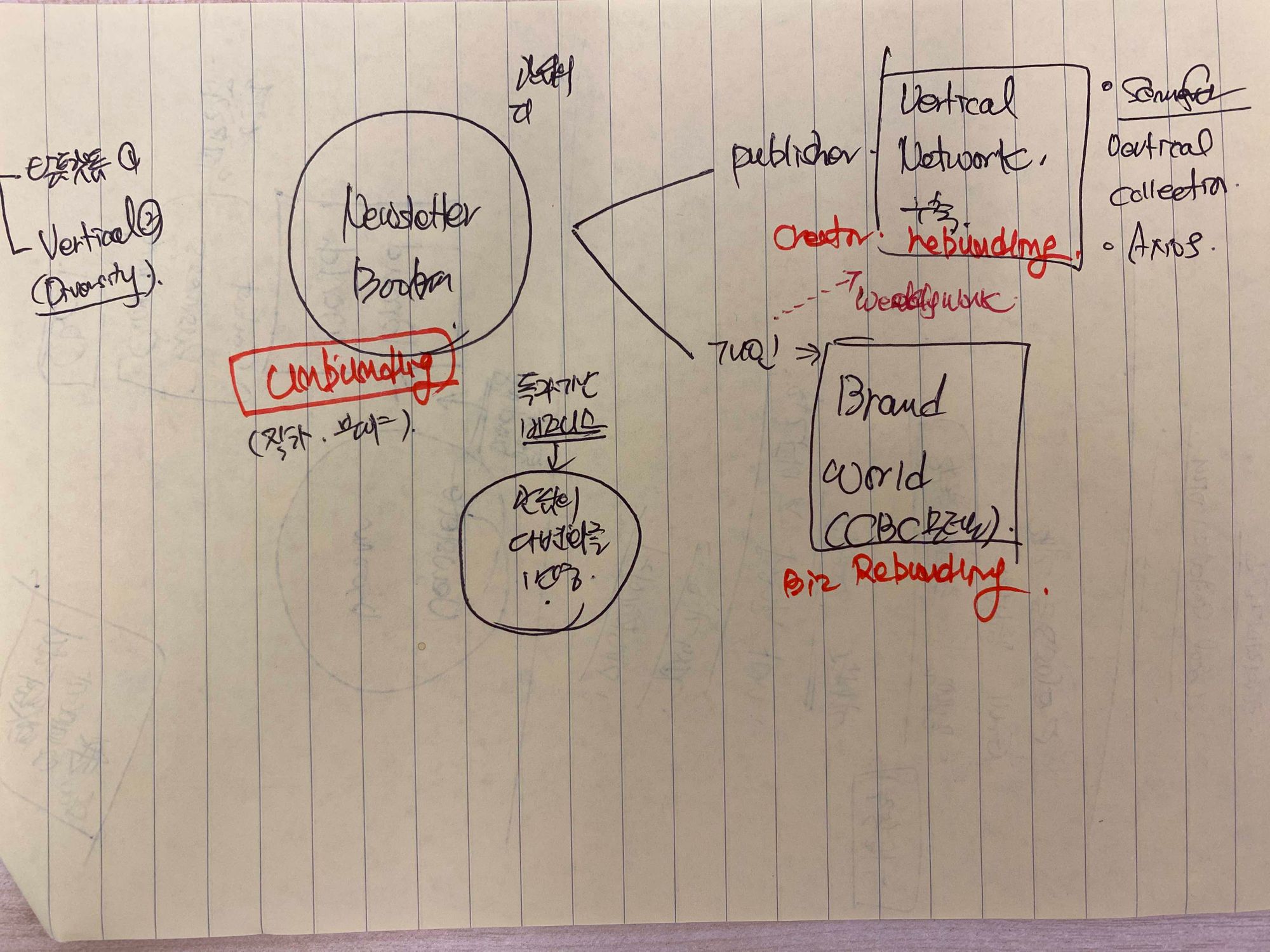

기자 출신 뉴스 스타트업 연쇄창업 국내서도 가능할까

경향신문의 창간기획 기사 '기렉시트 탈출구는 공익, 신뢰'는 이렇게 시작이 됩니다. "젊은 기자들이 언론사를 떠나고 있다. 떠난 동료를 두고 ‘기렉시트’(기자와 쓰레기를 합친 기레기+탈출)에 성공했다며 부러워하는 분위기가 만연하다."젊은 기자들이 언론사를 떠난다는 뉴스는 더이상 새롭지 않습니다. 최근 몇 년 간 지속되는 현상입니다. 뉴스룸을 지배하고 있는 무력감, 자괴감은 '기레기'라는 멸칭과

[기고] 이미지 생성 AI 확산과 중소 언론사의 혁신

💡언론중재위원회가 발간하는 웹진 '언론사람' 10월호에 기고한 글입니다. 스테이블 디퓨전과 같은 이미지 생성 AI가 중소규모 언론사들에게 어떤 도움이 될 수 있을지를 예상해 봤습니다. 그 상상을 영상 생성 AI로 확장하면 또 다른 가능성을 짐작해 볼 수 있지 않을까 합니다. - 이성규 더코어 미디어 에디터예상보다 빨리 현실이 됐다. 이미지 생성 AI가 쓰임새를 찾아가는

미디어 브리핑 : '기계적 균형' 보도가 부추기는 기후위기 등

미디어 비즈니스Range Media의 성장과 유한협동조합 모델 독특한 소유구조의 지역 언론사 한 곳이 주목을 받고 있습니다. 미국 워싱턴주의 Range Media(레인지 미디어)라는 곳입니다. 이 회사는 현재 스포케인 노동자 협동조합 소유입니다. 아마도 유한협동조합의 소유구조를 갖추고 운영되는 거의 첫번째 미디어 기업이 아닌가 싶기도 합니다. 이 지역언론이 화제를 모은 건 사실 소유구조 때문은

.png)

![[기고] 저널리즘의 신뢰 회복을 위한 뉴스 포맷의 혁신](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.thecore/2022/11/kh6qga_스크린샷_2022-11-12_오후_2.30.15.png)

![[번역] 기자들의 시간과 돈을 절약해주는 9가지 AI 툴](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.thecore/2022/10/sk8s68_a2f5a829-2744-41e2-8a31-c708ca099b62.png)

![[기고] 이미지 생성 AI 확산과 중소 언론사의 혁신](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.thecore/2022/10/스크린샷_2022-10-07_오전_10.36.55.png)